【过好“四关”,强师兴教】以过好“科研关”筑基,助力教师成长发展

新闻网 发布日期:[2025-10-16] 文:新闻宣传中心 图:封又歌

在西安思源学院庆祝第41个教师节暨先进表彰大会上,校长周延波教授对教师成长发展提出过好“教学关”“思政关”“科研关”“教育家关”的“过四关”殷切期望。周延波校长在讲话中指出,“教师要过好‘科研关’,要秉持学术追求,勇攀科研高峰,紧跟前沿动态,将新成果、新思考转化为教学新内容,以学术活水润泽课堂,让学生触摸到最新鲜的知识脉动,教给学生的不是陈旧理论,而是面向未来的创新之力。”为教师成长发展指明了清晰路径与方向,也为学校强化师资队伍建设、落实立德树人根本任务提供了行动指南。

过好“科研关”,教师职业发展将从合格走向卓越

西安思源学院副校长万明教授解读教师过好“科研关”的内涵与路径

“科研是高校教师区别于基础教育教师的核心特征,是涵盖学术追求、前沿追踪、成果转化、反哺教学等四大要素的完整学术能力体系,是高校教师职业发展从合格走向卓越的必经之路。”西安思源学院副校长万明教授强调,周延波校长大力提倡教师要过好“科研关”,就是要构建高校教师支撑教学质量、提升职业竞争力、实现个人价值等职业发展的核心支柱。教师通过科研,就能持续更新知识体系,使得教师的“一桶水”从静态储存变为动态循环,是确保 “一杯水”高质量的关键所在,这正是科研反哺教学的核心价值。在高校职称评定、项目申报、人才计划选拔等职业发展关键环节,优质科研成果体现了教师的水平与竞争力,能帮助教师获得行业认可,将为职业发展开辟更高平台。同时,教师的科研能力与水平直接决定学校学科建设的高度,也是教师将学术能力转化为社会价值的关键,成为服务社会并实现个人价值的体现。过好“科研关”的过程,既是提升学术能力的过程,也是明确职业定位的过程——只有将科研融入教学、融入社会需求,才能真正从知识的传授者转变为知识的创造者与学生成长的引领者,实现个人职业发展与高校教育质量、社会发展需求的同频共振。

“西安思源学院坚持以‘科研强校’战略为引领,着力构建高校教师科研支撑体系与科研反哺教学激励机制,从分层分类支撑和科研教学融合两大维度,构建适配不同教师需求的体系与机制,既助力教师培养科研能力,又推动科研成果真正融入教学。”万明副校长表示,学校针对不同学科、不同发展阶段教师的科研需求差异,量身定制精准化、分层化的科研帮扶支撑体系,并根据不同学科科研规律给予相应资源供给支持,同时构建了覆盖选题-研究-成果-转化的服务保障和科研成果反哺教学激励机制,定期邀请校内外专家授课开展培训、鼓励教师参加各类交流共享活动,持续提升教师科研与教学能力。学校还将科研反哺教学的成效纳入考核评价,通过“提供物质资源+荣誉表彰”双重激励,增强教师开展科研及科研反哺教学的内生动力,让教师“愿意做、有动力做、知道怎么做。”

构建多层次支持体系,助力教师过好“科研关”

西安思源学院校长助理、科研处处长董航远介绍科研处多维度支持教师过好“科研关”

“我们围绕科研全周期构建多层次支持体系,助力教师深耕科研领域,切实为教师过好‘科研关’提供有力支撑。”西安思源学院校长助理、科研处处长董航远介绍说,教师过好“科研关”是双向赋能过程,科研能锤炼学术思维、更新知识体系,推动教师将前沿成果反哺教学,实现“以研促教”,从单纯的“教书匠”成长为兼具教学能力与学术视野的“学者型教师”,为教师职业发展和人才培养同步筑牢根基。科研处通过多维度用力支持教师开展科研:在科研制度建设方面,优化科研支持与激励机制,鼓励产出高水平科研成果;在项目申报环节,根据不同学科及教师的需求,按研究领域精准匹配并推荐科研项目,同时帮助教师对接产业需求,为教师搭建校企合作科研桥梁;资源支撑方面,通过加大校级项目培育力度,推进建设校级应用型科研平台,鼓励教师申报科研项目;搭建学术讲座、论坛等交流平台,帮助教师拓宽学术视野;定期开展学术诚信教育,严守科研诚信底线,营造良好科研生态。

董航远处长表示,科研处将从四个方面推进落实教师过好“科研关”的工作部署要求,服务学校高质量发展。一是深入学习传达。通过召开科研工作专题研讨会等形式,确保教师过好“科研关”的工作部署精神传达到全体教师。二是进行信息摸底,分层精准施策。针对青年教师,开展“科研启航”专项计划,提供科研全流程辅导;针对骨干教师,支持组建科研团队,冲击高层次项目。三是进一步完善激励机制,激发教师内驱力和主动性。四是强化校企协同。围绕“应用型科研导向”,与学校相关部门协作共建合作项目或联合实验室,推动教师科研与产业需求深度对接,定期开展科研进展督导,确保各项措施落地落实,助力教师全面过好“科研关”。

过好“科研关”,实现师资建设、教学、人才培养协同发展

城市建设学院院长张炜教授(前排左二)指导学院科研团队开展《再生水园林景观用水数智化管理标准》研究

城市建设学院院长张炜教授表示,过好“科研关”是学院驱动师资建设、教学、人才培养同向发力的“核心引擎”。科研实践能助力教师持续追踪行业前沿技术,打破知识固化壁垒,是连接“课堂理论”与“行业实践”的桥梁。教师只有过好“科研关”,才能将课题研究中的工程案例、技术难题转化为教学资源。近年来,城市建设学院能获批数字化建筑陕西省高校工程研究中心、再生水综合利用与数智化管理陕西省高等学校重点实验室,正是全体教师深耕“科研关”的成果,这些平台能吸引优质项目与合作资源,为学院“强本升硕”目标奠定坚实基础。

“城市建设学院聚焦‘机制建设、平台支撑、梯队培育、产教融合’构建四位一体体系,助力教师过好‘科研关’。”张炜院长介绍说,学院针对教师具体情况制定差异化目标:对资深教授,重点激励其牵头重大项目;对中青年教师,侧重“成果积累”;对新入职教师,实行“科研积分制”,鼓励参与课题研究,帮助其逐步入门。学院依托工程研究中心、重点实验室、工信部产教融合实践中心等平台,建立“平台-课题-团队”联动机制,定期梳理企业的技术需求,形成“科研需求清单”,引导教师围绕“再生水利用”“建筑节能”等方向组建跨学科团队,近两年已获得11项省部级课题立项,横向课题立项也持续增加,其中《再生水综合利用模式研究及示范应用》课题成果还被纳入地方规划,真正实现“科研服务地方”。学院坚持实行“传帮带”培育教师队伍,为每位青年教师配备1名科研导师,每学期组织3-5场“科研沙龙”,仅2024年青年教师获批校长基金项目18项,发表高水平论文7篇,专利及软件著作权8项。同时,学院坚持“科研与思政深度融合”,鼓励教师将科研中的“工匠精神”“绿色理念”融入教学,形成“科研育德”的特色模式。

张炜院长表示,城市建设学院将以周延波校长“过四关”讲话精神为指引,重点打造“科研关牵引、多关协同”的发展格局。一是聚焦“新工科”方向,新增“智能建造”“低碳建筑”等新兴研究领域,联合企业和高校共建“联合实验室”。二是优化成果转化服务,专门设立“科研成果对接专员”,协助教师处理专利申请、技术转让、项目研究等,力争实现科技厅、建设厅等部门纵向课题突破。同时,学院将建立“三个联动机制”:科研与教学关联动,要求教师每学期至少将1项科研成果转化为教学案例;科研与思政关联动,组建“科研思政教研组”,挖掘更多科研领域的思政元素;科研与教育家关联动,选拔教师参与“教育家后备人才培养计划”,助力培养“科研型教学名师”,为学校高质量应用型人才培养体系贡献“城建力量”。

过好“科研关”,帮助青年教师自我价值持续生长

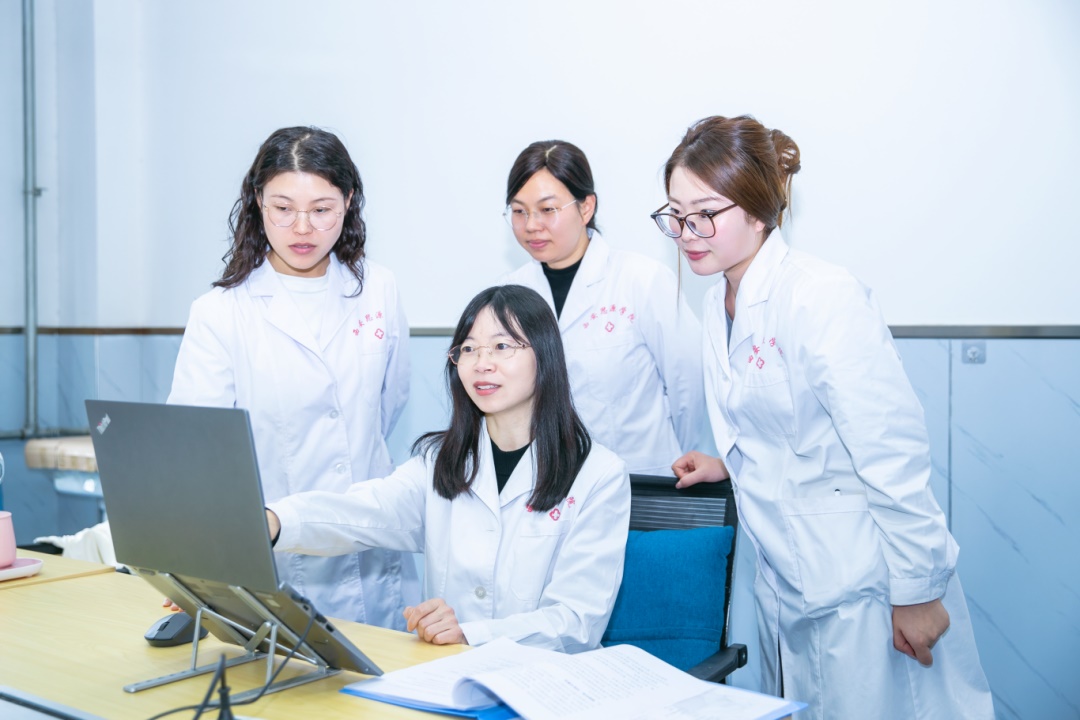

科研优秀工作者、医学院教研室主任吴玉洁副教授(前中)与科研团队成员进行专题研讨

科研优秀工作者、医学院教研室主任吴玉洁副教授表示,过好“科研关”是一个系统工程,是成为可持续产出科研与教学成果的优秀教师的蜕变过程,其最大的挑战在于个人心态和思维模式上的转变,即从“学生心态”到“PI(Principal Investigator,首席研究员)心态”的转变,这个转变是渗透在科研的每一个环节,而项目申请、方向凝练、时间管理都是这个挑战的外在表现。吴玉洁副教授从自身经验出发,建议大家通过保持核心兴趣、制定长期目标、多与同行交流等方式,在探索中不断明确方向,在积累中持续提升信心,逐步建立起独立科研的内在定力与外在格局。唯有如此,才能在纷繁复杂的学术环境中锚定方向,在服务学科建设与人才培养中实现自我价值的持续生长,让科研真正成为照亮教学、赋能发展的不竭动力。

“周延波校长对广大教师提出‘过四关’的期望,为我们高校教师的全面发展描绘了一幅清晰的蓝图,也提出了一份沉甸甸的责任要求。这番讲话对我而言,是激励,是镜鉴,更是行动的号角。它激励我拒绝‘单腿走路’,促使我以更高的标准要求自己,追求一种更为均衡、综合、有使命感的职业发展模式。”吴玉洁副教授表示,未来几年,她将在周延波校长提出的“过四关”精神的指引下,将科研规划分为“内功修炼”和“外部贡献”两个维度。在内功修炼上,深化研究方向,发表高水平论文,实现“教学-科研”反哺;在外部贡献方面,申请获批省部级以上基金项目,进一步提升学术影响力。她将坚守恒心、极致践行“时间与能量管理”、拥抱开放与加强合作、反哺教学与育人,努力过好“科研关”。

多年来,在学校“科研强校”战略的指引下,学校教师深耕科研并反哺教学工作,取得丰硕成果,促进了应用型人才培养质量的提升。目前,全校教师正按照周延波校长“过四关”的殷切期望,在科研之路上奋勇前行,努力开创科研工作的崭新局面,以实际行动为学校“强本升硕”目标注入源源不断的动力,书写高等教育发展的思源新篇。

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������